三保谷将史個展

『Images are for illustration purposes』開催記念 トークイベント

小高美穂 × 三保谷将史

■目次■

page 1

■〈Images are for illustration purposes〉について

page 2

■〈Take what you want〉と「意味を与える」ということ

page 3

小高:

その視点の話の流れでお聞きしますが、自分たちが信じている「見る」という視覚のレイヤーにそもそも興味があったと先程お話をされていましたが、何かきっかけ等はあったのですか?

小さい時から理屈っぽいというか、授業なども全く真面目に受けなかった生徒だったんですよ。通知表も1か2しかないような。授業というきちんとしなくてはいけない場があったことで、その反動で、授業中に落書きしたりふざけて授業を妨害したりということにすごく従事していました。

三保谷:

小高:

三保谷:

従事していた(笑)。それはすごいですね。

そういう感覚が、今写真で続けているようなことの根底にある気がしています。その上で、20代前半から写真を考えはじめて、ある程度続けていくうち、写真は「見る」ことや「人の視覚」ということを扱っていると感じるようになり。その、一括りに語るのはすごく難しいですが、例えば自分たちにとってのポジ(正像)というものも、どういうことなんだろうな?と考えたりします。

最近は、変わった映画をみました。「コングレス未来学会議*3」という映画なのですが、主人公が途中で変な薬を吸って、自身がアニメ化するシーンがあるんです。はじめの1時間くらいはハリウッド映画的にストーリーが進行していくのですが、中半からアニメになります。後半はその両方を行き来したり。

「生身の人間だった主人公」も、「アニメになった主人公」も、同じ主人公です。何がそれを変えているかと言ったら、そこを司る頭の脳みその部分です。脳が自身をそう認識させている。自分たちが認識してる物事や、知覚していることは、あくまでも「自分たちの生活から調整された感覚」で、脳の可塑性(かそせい)*4 によるもの。生まれ育った文化によって、「音に対する感覚」や「食べ物に対する感覚」などが、国ごとに異なるという話もありますが、それだけ脳に可塑性があることを思うと、先天的に全盲の人もいることなどに想像を巡らせれば、この場では「自分たちと」言ってしまいますが、「自分たちが見えている普通の視覚」について、それがどれほど本当なのか、写真をやっていると何だかそんなことを考えてしまいます。本当など無いと考えたりもします。

小高:

まさに「写真」は「カメラの目」を通していて、見ることそのものだと思います。

全盲の方たちの世界の捉え方は、見るという概念自体が私たちのように視覚に頼っている見方とはそもそも違うと思います。以前、私もワークショップで全盲の方達とご一緒しましたが、全盲と言っても生まれつき先天盲の方もいれば、中途失明の方もいます。例えばある中途失明の方は、30代まで元々趣味で写真を撮っていて、そのあとだんだんと見えなくなっていったけれど未だに写真が趣味で撮り続けていました。他にも全盲の方で、写真が好きで撮っていらっしゃる方もいます。以前、そのような方々と写真を撮るワークショップをご一緒したのですが、その中で気付いたのですが、「見ること」自体がそもそも全盲の方にとっては「イメージ」ではないんです。「イメージ」というもの自体が存在していないんです。像を画像として見たことがないから、私たちが考える「像=イメージ」ではそもそもないんですよね。でも彼らにとって写真を撮ることは見ることなんです。だからその「見ること」自体が、私たちが思うそれとはそもそも違うんだなとすごく実感しました。

先程の昆虫の話と同様に、動物、例えば犬猫にしても人間とは見え方が異なります。三保谷さんの作品も、正に自分たちが信じている「見え方」や「見るということ自体」が何なのかをすごく揺さぶってくるところがあると思います。それがすごく興味深いと思います。

小高:

三保谷:

この作品に使われているのは商品パッケージで、いわばゴミとして捨てられてしまう物です。そこからアートとしての価値をつけ、作品として生み出していくわけですが、元々商品パッケージとしての機能を持っていたものを、その記号を破棄して、イメージを作り変えてしまいます。矛盾したような逆のベクトルがこの作品の中に内在しているところも、とても興味深いと思います。三保谷さんの作品に使われているのは、全部食品パッケージですよね?

はい、そうです。

小高:

三保谷:

全部食品として売られているものばかりですが、それ以外も素材にするのでしょうか。例えばなにか他のゴミを使って制作はしないのかな、と思っていたら、まさにそのようなプロジェクトも実施されているというお話を伺いました。

はい。今年(2019年)の6〜7月に渋谷のSONYスクエアで展示があり、「渋谷」をテーマにした作品依頼を頂いたので、〈Take what you want〉というシリーズを制作しました。こちらは、5月に3〜4日間渋谷に滞在し、その週に配布されていたフリーペーパーやチラシを集めてフォトグラムで制作したものです。制作期間は1週間強ほどで、かなりの短期集中でした。

〈Take what you want〉より2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

『TODAY is -Next Generations of DAIDO MORIYAMA-』展示風景

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

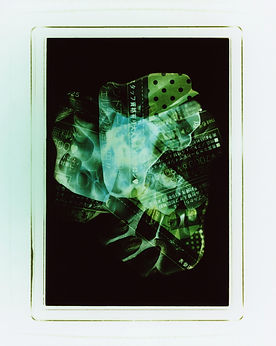

この作品と今回展示しているシリーズとで少し違うのは、コラージュや多重露光を多用している点です。例えばこれは典型的なコラージュですが、香水、鮭、お歳暮、化粧品など、東急百貨店のパンフレット一冊の中から目に止まったものを集めてコラージュしています。それぞれ裏表が写るので、裏に載っている文字情報も写っています。

こちら(下記図版)は多重露光をした例です。多重露光というか、一回印画紙にイメージを焼き付けた後に、そのまま違う素材を入れて露光するということを何回も何回も繰り返しているので、この作品の場合は「裏表」ではなく、「裏表裏表裏表」というように、3〜5枚が重なって写っています。

小高:

三保谷:

これはネガキャリアに入れているのでしょうか、それとも印画紙に直接置くんですか?

ネガキャリアを使うことが多いのですが、このシリーズに関しては普通に印画紙に置いたものもあります。こちら(左下図版)はポケットティッシュを使っていて、本当にベタなフォトグラムという感じです。

〈Take what you want〉より

2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

〈Take what you want〉より

2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

小高:

三保谷:

この作品などは、ネガキャリアに複数のイメージを重ねて入れているのでしょうか?

そうです。通常であれば一回セットして露光し、その後印画紙を現像に入れますが、そのまま素材だけ入れ替えて 何回も重ねて違うイメージを1枚の印画紙に露光しています。元々外で写真を撮っていたときも、このフォトグラムのシリーズも、基本的には自分の身の回りにある「特別では無いもの」を扱っています。そういうものが気になるんでしょうね。全て無料で手に入るものを素材にしていて、「大人の求人誌」などもあります。

小高:

三保谷:

こちらは何かの形のようになっていますが、どうなっているのでしょうか。

これは自分で人型に切り抜いています。このように手を加えているものも多いです。これらの作品を作っていて「炙り出てきたな」と思ったのは、都市がもつカオス感です。

先ほどのアダルト求人誌もそうですが、化粧品やスマートフォンの広告や作家のインタビューとか、色々なカルチャーとか、求人情報もそうですけど、街を歩いているだけで一挙に手に入ります。そうしたものが、フォトグラムという手法の性質を通して、印画紙というモノとしての真正性を帯びて、20年後、50年後も残り、そこでまたあらたな見え方を得ていくのだと思います。今の僕らにとっては見慣れたもの、例えばその文字のフォントや、「交通費全額実費支給」といったワードなども、時が経てば身近なものじゃなくなっていくはずですよね。そのように、今後の時間経過などを想像しながら「渋谷の今」というテーマに合うと思うものを題材にしていきました。

小高:

三保谷:

コラージュ的なものもあれば、ネガキャリアで投影しているものもあり、素材によってアプローチの幅があるように感じられますが、どのようにイメージの作り分けをしているのでしょうか?

基本的には今回の個展と同じで、自分が「おっ」となる感覚をベースにしています。やはり自分の中で画的に面白くないと夢中になれない部分があります。ただその中でも、この渋谷のシリーズについては、文字情報や概念的なところにコンセプトがあるのかも知れません。

小高:

三保谷:

全部、配布物がモチーフなんですよね?

そうです。紙としての情報物を片っ端から集めていました。例えば「フロムエー」という媒体は、僕が10代20代の時にはコンビニで売られていましたが、今はウェブに移行していて、フリーペーパーという紙媒体は確実に減っています。そういう考えもあり、今回素材として選んだ部分もあります。

〈Take what you want〉より

2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

〈Take what you want〉より

2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

小高:

三保谷:

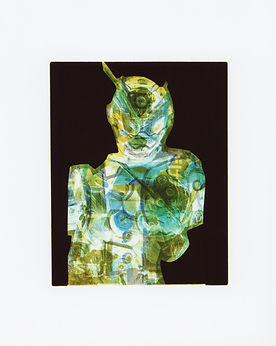

これ(右上図版)は仮面ライダーのような造形ですね。

仮面ライダーです。詳しくはありませんが、5人くらいの仮面ライダーを重ねて作りました。

小高:

三保谷:

切り抜いているんですか?

はい。切り抜いて多重露光をしています。多重露光をすることで、意味的に平均化されたものが強調されると思っています。これも今風の女子を5人くらい合わせています。なんとなくですが、髪型やメイクが抽象化されるんです。多重露光することで、重なる部分がエッジとして際立って残されるので、時代感覚と言うと大げさかもしれませんが、そうゆうことのコントラストを上げる方法のひとつとして多重露光を用いています。

〈Take what you want〉より

2019 | type c print

©︎ Masashi Mihotani, courtesy KANA KAWANISHI GALLER

小高:

それをポートレートとしてやっていらっしゃるのが北野謙さんという写真家です。何百人という人を多重露光で撮ることによって、何か抽象化された人物像というものを作っていらっしゃる方もいますが、三保谷さんは渋谷という街を象徴するものを多重させることによって、そこから抽象的なエッセンスのようなものを作り出そうとしているのですか?

〈our face〉より《日本に暮す様々な人々3141人を重ねた肖像》

1999-2004 | ©︎ Ken Kitano, courtesy MEM

三保谷:

そうですね。依頼を受けて作品を作ることが今までなかったので、「与えられたお題の中でどれだけ自分が面白いと思えるものをつくれるか」という、割と自分中心的な考え方でやっていましたが。

「言語化」することで「存在」する

小高:

〈Take what you want〉は一つのシリーズの中でもいろんなタイプの作品がありますが、今回の〈Images are for illustration purposes〉でも、まったく言語化できない造形物につくり上げているのが三保谷さんならではです。厳密に「これは何なのか」と名付ける言葉がなかなか思い当たらないのが、すごく面白いです。でもこれらの作品には、文字情報含め、元々は明らかに機能を持っていたモチーフからつくられています。

三保谷:

そうですね。例えば、レヴィ=ストロース*5が『野生の思考』である民族を取材しているんですが、その民族はすごく草に詳しい。生活をする上で必要な知識であるがゆえに、僕たちから見ればどれも同じに見える草の種類や部位の一つ一つに対し、言語を付帯させて識別していました。彼らだけでなく、人間はなんでも情報を名詞として付帯させたい生き物だと思うんですよ。「これはパソコンです」とか「これは手です」というように。生活圏内にある物を識別する為に名詞を付けてきた。その話を思い返すと、なんだか言葉にできない、形容化できないイメージにすごく興味を惹かれます。

小高:

やはり「言語化すること」や「名付ける」という行為はすごく意味をもつことだと思います。名付けないと存在しないということにもなる。例えば日本人は、雨を描写するのにすごく沢山の言葉がある。一方で、例えば欧米圏では雨を表現する言葉はそこまで多くはない。

ちょうど昨日聞いた話ですが、イヌイットの方は白という色を20種類くらいの名前で認識しているんだそうです。彼らの中で独自の名付け方があり、区別しているそうです。私たちも例えば「アイボリー」など、白という色に対して複数の種類を使い分けてはいますけど、私たちがただ「白」と思っている色に対しても、20種類の色を区別し、日々それぞれの色の名前を使っている。そう考えると、見ている世界そのものがほんとうに多層なものになりますよね。

でも、この世には名付けられないものも沢山あります。感情ひとつ取っても、表現できない感情もあるはずなんだけれども、言葉にしないと生まれてこないような錯覚もあります。先程話していた先天盲の方達にとっても、私たちが当たり前のように「かわいい」とか「きれいな」と言っても、「かわいい」と「きれい」の差がどういうものなのか自体がそもそも私たちと違う可能性もある。でも私たちは言葉に甘えているところもあって、「かわいい」は「かわいい」で片付けてしまっている。

言葉って、大きな入れ物にざっくりと分別しているような気がしますよね。三保谷さんの取り組んでいる「名付けられないもの」や「認識できない世界」は、私たちが見ている世界には色々なレイヤーがあるということを伝えているのかも知れません。